植物油是人类三大营养物质,不仅提供了能量,而且提供了对心血管健康具有显著益处必需脂肪酸亚油酸和α-亚麻酸;同时,植物油还是可再生绿色能源的重要原料。随着全球需求不断增长,如何提升油料作物的含油量和油脂品质成为是农业科学和生物技术领域的重大课题。

近日,华中科技大学yl23411永利集团官网栗茂腾教授联合中国农科院油料在植物学权威期刊Plant Physiology刊发了Plant oil biosynthesis and genetic improvement: progress, challenges, and opportunities(2025, 199: kiaf358)综述论文。该文在综合分析数据的基础上,从“油脂生产链”的视角,系统梳理了植物油脂生物合成及其研究进展,将油脂生物合成分成遗传控制中心、制造中心和油脂生物合成原料供应链三个部分或阶段进行了评述。

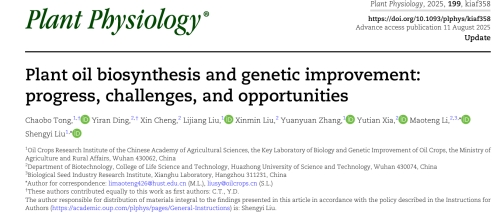

1. 遗传控制中心:首先系统分析了含油量QTL位点,揭示了含油量遗传控制并不仅仅局限于油脂合成生化途径中的基因;鉴定了油菜、大豆、花生、芝麻、棉花和玉米基因组的所有油脂代谢基因,并进行了比较基因组学分析,指出油脂代谢基因组数与含油量无明显的相关关系,即含油量无多倍体优势。

图1. 不同油料作物及水稻中脂质与油脂生物合成相关基因的全基因组鉴定

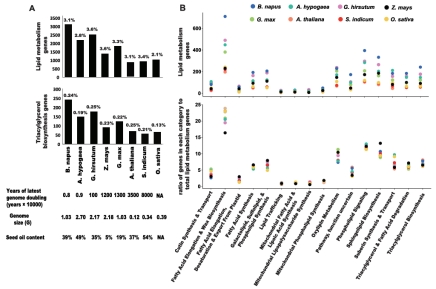

2. 制造中心:油脂生物合成的调控研究近十年取得了显著进展,利用已经获得的油脂代谢基因构建了基于转录因子WRINKLED1 (WRI1) 和 SEEDSTICK (STK) 为中心的两个亚网络,其与多种基因互作,共同调控油脂合成与积累;WRI1和STK的功能与调控作用在所有油料作物中几乎都有证据支撑。

图2. 以WRI1和STK为中心的油脂合成和代谢调控网络模型

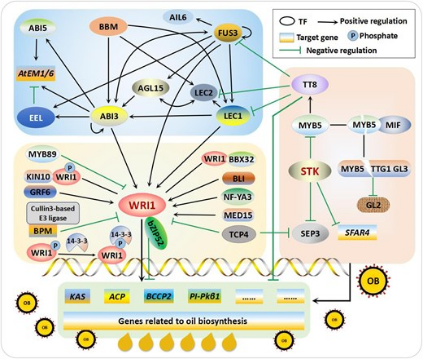

3. 油脂生物合成原料(碳源、ATP和还原力)供应链:系统梳理了母本光合作用、光合作用和卡尔文循环、胚光合作用和糖酵解释放的CO2再固定旁路等代谢途径中C源、ATP和还原力生产及其供应对油合成的影响。得出了更新大众认知的概念性结论:油籽干物质和油积累的光合产物主要来自荚果(高至70%),从而突出了原料供应和荚果光合作用在将来含油量改良中的作用。

图3. 油脂合成过程与光合作用环节的整体概览图

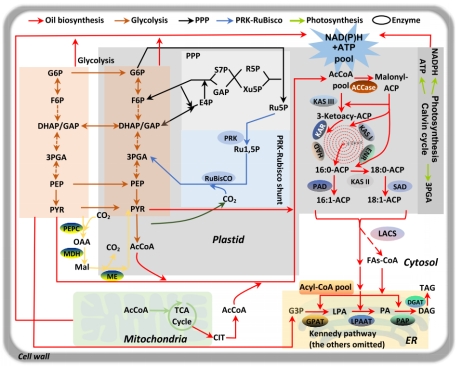

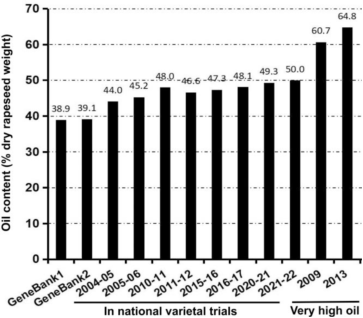

过去20年已发表了几百篇有关含油量的转基因或基因编辑(基因工程)研究文章,基于已进行转基因或基因编辑的上百个基因的研究结果,它们均能显著提高含油量,但进入田间试验的报道比较少。在中国,传统的油菜杂交选择育种在过去20多年已使含油量从40%提高到50%,最近3年国家油菜区试中已有一批品种超过50%,已报道多份种质含油量超过64%。

图4:过去20年我国油菜品种(系)含油量变化图

最后,作者提出了提高含油量的多维度策略,强调未来研究应重点关注以下方向:1)组织特异性调控基因的精准挖掘,如特异性在果荚表达的基因,可避免因基因组成型表达引起的营养生长障碍及其他生长性状的改变;2)源-库碳流分配的关键节点基因通过优化光合产物从源器官向种子库的转运效率提升油脂积累;3)多代谢通路协同调控的复合靶点,例如同时调控糖酵解、脂肪酸合成和TAG组装的多功能基因模块,通过合成生物学手段构建高效油脂合成通路;4)挖掘代谢旁路潜力,目前PRK-Rubisco 旁路可能是提高碳源供应和油脂积累的关键突破口。以上这些策略不仅适用于花生、大豆、油菜等主要油料作物,也为高附加值油脂作物(如油棕、油茶)的遗传改良提供了新思路。

中国农科院油料作物研究所刘胜毅研究员和华中科技大学栗茂腾教授为通讯作者,华中科技大学已毕业博士生丁忆然和中国农科院油料作物研究所童超波研究员为共同第一作者,华中科技大学在读博士生程鑫、刘心敏和夏雨田,中国农业科学院油料作物研究所刘立江研究员和张园园副研究员参与了本项研究。

论文下载链接:https://doi.org/10.1093/plphys/kiaf358。